どうも! 菰野OUTSIDEのズミとウラです。菰野町観光協会さんのサイトで菰野町内の遊んで楽しい野外スポットを紹介していきます。第5回は、菰野町田光エリア・杉谷エリアの文化財を巡る旅をしてきました。

※菰野OUTSIDEについては、この記事の最後を読んでね。

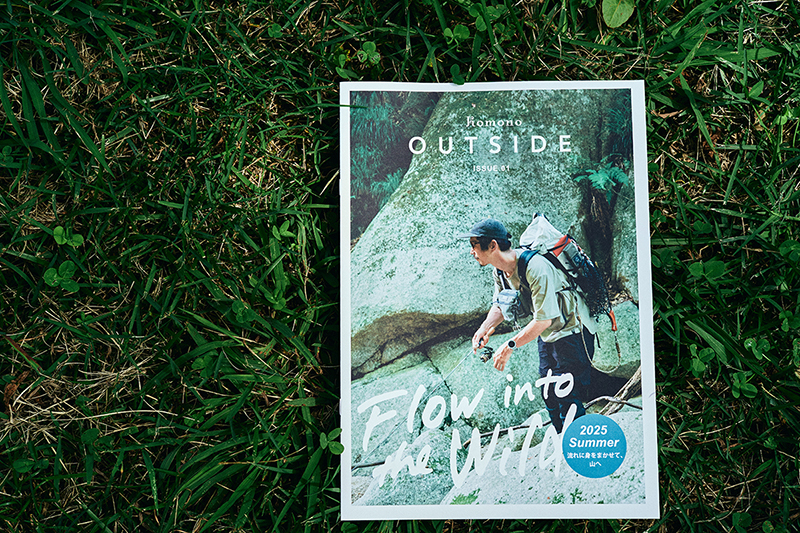

本題に入る前に、菰野OUTSIDEが冊子になったので告知を少し。

第1回〜3回の内容のダイジェスト版として山はもちろん、川や水がある風景をダイナミックに切り取った夏号として制作。現在町内外に配布中である。見かけたらぜひ手に取って見ていただきたい。興味のある方は菰野町観光協会や菰野町役場観光産業課に問い合わせしてみてほしい。

では改めて本題に入ろう。

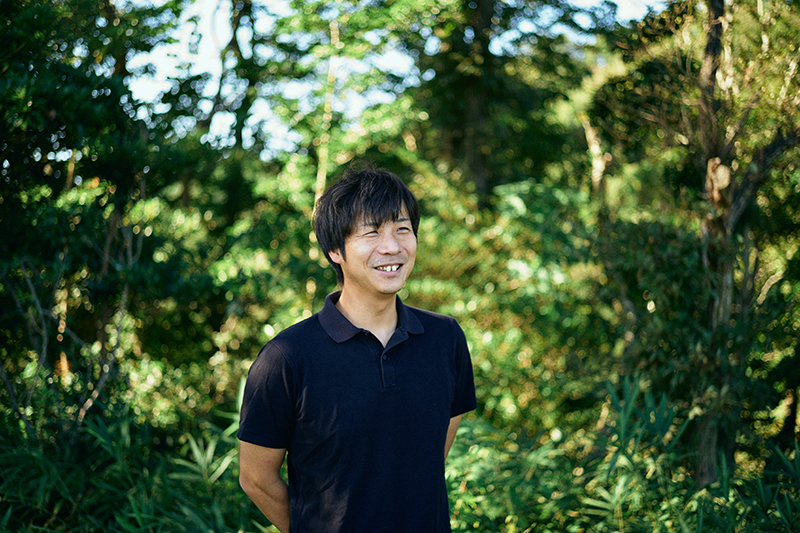

暑かった夏も少しづつ勢いがなくなり、朝晩は冷え込み始めてきた9月の終わり頃、菰野町役場コミュニティ振興課の南川さんから町内の田光エリア、杉谷エリアも菰野OUTSIDEで回ってほしいと連絡を受けた。

ちょうど僕たちも秋は町内の文化財を巡りたいと思っていたので史跡や文化財の多い田光・杉谷エリアはタイミングとしてはバッチリだ。

南川さんは、文化財や自然資源を通して生涯学習などを進めるお仕事を担当されており、精力的にフィールドに出て町民への周知・啓蒙イベントを行なっている。

今回はそんな南川さんと秋の里山でBIKE & HIKEを楽しむことにした。

まさにテーマは”chi”

漫画で読んだことがある方も多いだろう”チ”から分かるように知、地、池、智と言ったところでOUTSIDEしていこう。

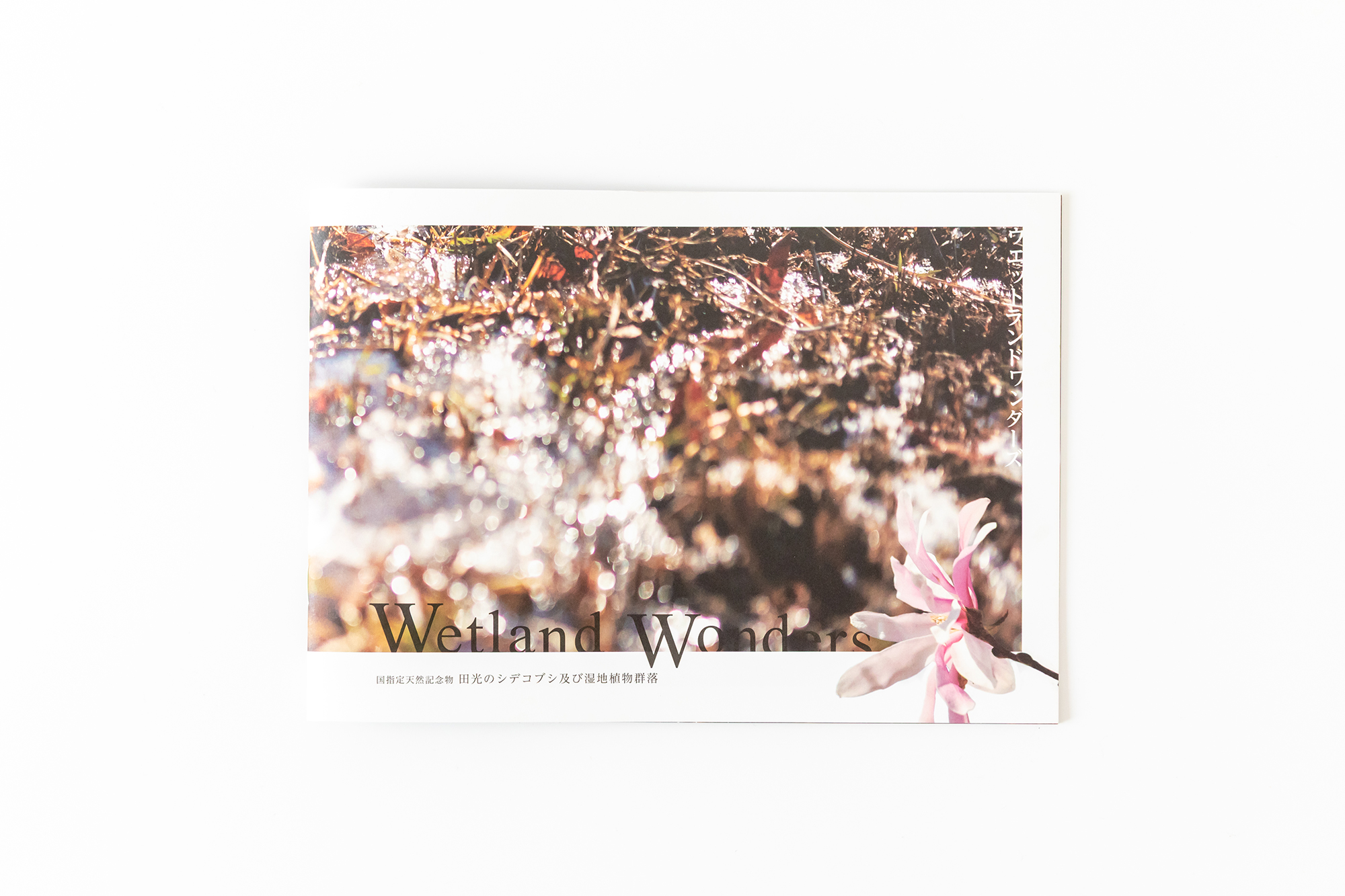

まず菰野町の文化財として外せないのがニホンカモシカと並び、国指定文化財に指定されている「田光のシデコブシ及び湿地植物群落」だ。

シデコブシの花が満開になる春には多くの人で賑わう場所であり、美しいシデコブシの花に目がいきがちだが、この湿地にこそ本当の価値がある。

この周辺の地層は、100~500万年前に堆積した砂礫層や粘土層を含み、三重県の鈴鹿山脈から、愛知県、岐阜県東濃地域の丘陵地にわたって分布していることから「東海層群」といい、この「東海層群」の地層を有する丘陵上では、砂礫層からしみ出る湧水により、数多くの湿地が形成され、東海地方に固有、隔離分布する「東海丘陵要素植物」と呼ばれる東海地方の固有種が生育している。

もっと詳しく知りたい方は、こちらの冊子を菰野町役場から取り寄せて読んでいただきたい。

今は、シデコブシが咲かない時期だが、この季節ならではの植物が見頃を迎えていた。

シラタマホシクサをはじめ、サワシロギク、ミミカキグサ、ミズギク、イワショウブなど。どれも花は小ぶりで派手さは無いが、この夏に伸びた草の中で力強く咲いているのが印象深かった。

9月だとシデコブシの種が赤くなる。この湿地で異彩を放ち目立っていた。

集合体恐怖症の方は嫌だと思うが、おもしろいデザインをしている。花とは全然イメージが違っていて面白い。

そんな自然の中にあるワンダーを見つけようとファインダーを覗く。

彼岸花など湿地生の固有種だけでなく、秋定番の植物や小川に卵を産みにくるトンボやメダカなど様々ないきものを見ることができた。

正直この時期は映えるような花があるわけではないが植物の移り変わりや、湿地の小さな水の流れ、冬に向けてこの場所の生き物が準備を始めている。

俗に言う良いところではなく、バックグラウンドにあたるであろう部分が垣間見える季節だ。

僕たちはそんな部分にロマンを感じてしまうんだ。

地味かもしれない風景や植物には必ず理由があって視点を変えると面白い。

これがそうなってこうなるんだと想像していると日本の美学である侘び寂びの真髄が見えてくる。

きっと先人達はそんな自然から美しさを感じ日本の美意識を学んでいったんだと感じた瞬間だった。

このエリアは、貴重な湿地の保護・管理のため、通常は入ることができないが、今回は特別な許可をいただいて入らせてもらった。イベントや観察会が実施された時は入ることができるし、湿地の外周からも眺めることができる。

そしてこの場所は、日々管理をされている方のおかげで美しい湿地・里山が維持されている。タイミングよく作業をされている方にもお会いできたので色々とお話しを聞くことができた。「写真はNGだよ笑」と言われたので、掲載はしないが気さくな方でこの湿地に咲く草花のことや見所など作業中にもかかわらず、色々と説明してくれた。

この湿地のすぐ近くに「楠根(くすね)ため」と呼ばれる全国ため池百選に選ばれた池があるので、ここも時間があれば訪れてほしい。ため池百選なんてはじめて聞いたがとても興味深い。どんな基準で選出されるのか気になる。このため池は川引いてできたものではなく完全に自然に溜まった溜池だ。奥の林から来ているそうだが、きっとさらに奥の山から続いているだろう。この夏の渇水もあったが前日の大雨で満水状態まで回復していた。さらにこの溜池から湿地に水が流れ込み、このエリアの植物たちを潤していること、この近辺の田んぼにも利用されていることを南川さんから教えてもらった。

菰野の各所にこういった溜池が存在しているが自然の恩恵を受けて植物、生物、僕たちの暮らしはできていることを改めて感じることができる。

湿地を後にし、少し自転車を走らせた。田光川にかかる赤い橋が印象的だったので自転車を降りて散策することにした。

この場所は国道306号を車で走っているときにいつも良い風景だなと気になっていたポイントだ。

橋から川を覗くと小魚がたくさん泳いでいた。カワムツやアブラハヤだろうか。山の源流も良いが、町を流れる川も趣がありずっと眺めていられる。

赤い橋を渡ると小高い丘の上に雰囲気の良いお社が見えた。

多比鹿神社だ。八風街道と巡見街道が交差する場所にある神社で、小さくて可愛い鳥居とその前にある木の電柱がなんともレトロだ。

主祭神の多比理岐志麻流美神(たひりきしまるみのかみ)は土着の国土神で、田光郷を開発した祖神と言われている。その神社の裏手には田光城跡があり、伊勢から近江へと通じる八風街道の要所を押さえる重要な役割をしていたらしい。

平日だったので僕たち以外は誰もいなかった。階段を上がると境内は綺麗にされており、丘の上は凛とした空気が漂っていた。きっと地元から愛されている場所に違いない。

「有名な逸話や史実がなくても現代までそこにあり続けているものには考古学的な価値がある。1秒前はもう考古学の対象だ。」と言っていた大学時代の教授の言葉を思い出した。今はこんな仕事をしている僕だが大学時代は考古学を専攻していたのだ笑。

次の目的地は「杉谷遺跡」。

自分の住んでいる町に遺跡があるなんて多くの人は想像すらしていないかもしれない。僕自身も最近まで杉谷遺跡の存在を知らなかった。

田光エリアから杉谷エリアまでは自転車で数十分。

国道306号を走るとちょっと変わったバス停が見えてきた。

樽でできたバス停だ。絵本の世界に出てきそうな可愛いバス停。地元の方やここをよく車で通る方は見たことがあると思う。しかし、実際に中に入った人は少ないのではないだろうか。

中は思ったよりも広く天井のデザインが面白い。ここに座れば物語が始まりそうな雰囲気だ。

寄り道もしながらも杉谷遺跡の入り口へ到着。

看板のある入り口で自転車をおり、山道を歩いて行く。

ちなみにこの看板の二次元バーコードを読むと動画で八重姫のキャラが杉谷遺跡の解説をしてくれるのだ。遺跡に向かう前に動画で事前学習するのもアリだ。最初に行った田光の湿地にも同じような看板がある。どちらも町民に地域の文化財を知って欲しいという思いで南川さんが手がけた看板だ。

八重姫とは、菰野藩初代藩主である土方雄氏の妻であり、雄氏亡き後も三代に渡り菰野の礎を気づいた女傑である。

少し険しいが道迷いするような場所もなく、気軽にハイクを楽しみながら遺跡へ登っていく。10分ほど登ると遺跡に到着。突然森の中にたくさんの墓跡が現れ、初めて訪れた方は驚くと思う。

杉谷遺跡は昭和38(1963)年と40(1965)年の2回にわたる発掘調査によって、平安末期から鎌倉初期の墓地として大規模なものであることがわかった。特に発掘品として骨壺類が多数出土しており、その一部は、尾高観音前の収蔵庫に保管されていたり、菰野町図書館で展示されている。

当時の火葬穴も完全なものが十数ヵ所発見され、歴史的にも貴重な遺跡である。

かつて考古学者を志していた人間からするとこの場所はかなりテンションが上がる。単純に古いから価値があるというわけではないが、中世の遺物が町内にあるというのは地元民として嬉しい。

机の前にいるだけでなく、自分の足で歩き、自分の目で見る。文化財を知る上でこれ以上の教科書はない。教科書の丸暗記ではなく、外に出て直接見たり体験することで自分の知識になる。大人になった今なら、かつて教授に言われた言葉も納得できるなと思った。

OUTSIDEでやっている普段の外遊びと同じだ。

文化財巡りも楽しんだので、サイクリングしながらもと来た道を走っていると田光川でまたもや小魚の群れが目に入った。

よーく見ているとそれなりのサイズのカワムツもウヨウヨしているのでちょっと降りてテンカラ&チャビングで里川の魚達と遊んでチルすることにした。

ウラはテンカラの毛鉤で。

ズミは今話題の”チャビング”で

チャビングを知らない人に説明しますね。

チャビングとは淡水魚のコイ科の魚「チャブ(Chub)」をルアーで釣るスタイルをチャビングとお手軽に近くの里川で簡単に釣れると最近話題の遊びだ。

ルアーは0.8~1gのスプーンやスピナー、管理釣り場のトラウト用ルアーなどのフック(ハリ)を小さいサイズに交換したルアーで釣れる。

気になった方はチャビングを調べてみてほしい。

ウラがやっているテンカラは江戸時代からある日本古来の釣法だそうで、延べ竿で毛鉤をつけて狙うスタイルだ。

これは里川や渓流でイワナやアマゴを狙ったりもできるのでどちらの釣法も面白いのでやってみてほしい。

入水早々にウラがヒット

綺麗なカワムツだ。

カワムツは警戒心は強いが好奇心は旺盛と言ったなんとも変わったやつだ。

なので釣りとしてはとても簡単だ。

毛鉤が着水した瞬間に水面にポコっと毛鉤に喰いつく感じは堪らない瞬間だ。

チャビング初挑戦のズミはなかなか苦戦を強いられていたがウラは毛鉤で漁師モードw

1時間程遊んで納竿。

短時間でたくさんの魚に遊んでもらった。

以前は山の渓流に行ったが集落に流れる里川でも十分楽しめる。

親子で楽しむ初めての釣りには最適なので是非地元の里川で遊んでみてほしい。

里川は普段は流れも弱く遊びやすいが雨が降った後などは水量、流れが強く非常に危ないので無理に釣りはしないで川が落ち着いてきてから遊んでほしい。

こどもと一緒に遊ぶ際は絶対にライフジャケットを着用させてほしい。

あとは迷惑駐車もないように近隣住民の迷惑にならないように遊んでもらえたら最高だ。

年々里川の生き物ちが減少傾向にあるのでこのようの楽しめる里川は大切に残して次の世代でもこうして魚と遊べる環境を残していきたい。

そしてこの町の素晴らしい文化もたくさんの方に知ってもらい残していきたい。

なんてったってこの町に歴史的なものがあるってすごいよね?単純にそこ。

今回は南川さんから文化財や自然資源の話を聞けて色々な視点で物事を考えれるようになった。

人生は学びの連続だ。きっと足りないのだろうと思うがそれでも僕らが自然の中で学び暮らしに繋げていく。

そんな楽しく学びの1日だった。

今回使用した自転車はマウンテンバイクとミニベロバイク。

サイクリングだとロードバイクやクロスバイクをイメージする方も多いが、OUTSIDE的にはマウンテンバイクやミニベロも良い!と声を大にして言いたい。

舗装路でも街中や歩道の多い場所は意外に段差がある。小さな段差でもロードバイクやクロスバイクだと意外にストレスになる。マウンテンバイクならタイヤも太いしサスペンションもあるので段差はもちろん、舗装していない砂利道や畦道もどんどん入っていける。

ミニベロバイクは、タイヤサイズが小さいので段差には弱いが、小さい分軽くて取り回しが良い。遠方へのサイクリングなら現地まで車に自転車を乗せて行くこともあると思う。そんな時は、小さいミニベロは車に積みやすいし、乗せ下ろしも軽いので楽ちんだ。

菰野OUTSIDEとは

鈴鹿山脈界隈で活動するグラフィックデザイナーとフォトグラファーの2人が地元民目線とクリエイター視点で菰野町内のフィールド(山、谷、森、川、田畑、原っぱなど)の面白い場所を見つけて、自ら遊び、その楽しさを伝えていくプロジェクト。

・member

ズミ

菰野町のデザイン事務所エコムクリエーションの代表を務めながら御在所岳発のハイクブランド「1212」を展開しているグラフィックデザイナー。愛車はGARYFISHERのSuperfly。

ウラ

結婚を機に愛知県から鈴鹿山脈の麓に移住してきたフォトグラファー。鈴麓寫眞という写真館を経営しながらコマーシャルフォトなどの撮影も精力的に行う。愛竿はGO-PHISHのKamome trail。

ゲストフォトグラファー:山田晃弘

今回メインビジュアルや釣りシーンの撮影を担当。鈴鹿山脈の麓で自然体験の撮影や動画制作など幅広く行なっている。